Die gesamte Bergsteigerwelt weiß, dass Kilian Jornet dieses Jahr nicht nur einen, sondern gleich zwei Gipfel ohne Sauerstoff bestiegen hat. Der erste davon war rekordverdächtig – nur 26 Stunden nach dem Verlassen des Everest-Basislagers auf 5.100 Metern. Der zweite war „nur so zum Spaß“ – er war da, er fühlte sich gut, also warum nicht noch einmal?

Ab 8.000 m Höhe ist vieles anders. Sie wird nicht ohne Grund höflich „Todeszone“ genannt – Menschen sterben dort, einfach weil sie dort sind. In der Todeszone kann der menschliche Körper nicht lange überleben. Ein längerer Aufenthalt ohne zusätzlichen Sauerstoff führt zu einer Verschlechterung der Körperfunktionen, Bewusstlosigkeit und schließlich zum Tod.

Sich darauf einzulassen, ist keine leichte Entscheidung – und es ist unerlässlich, wieder herauszukommen. Als Rekordhalter Kilian Jornet beim Abstieg vom 8848 Meter hohen Everest die Orientierung verlor, waren seine nächsten Entscheidungen entscheidend – sein Leben hing buchstäblich davon ab.

Beim Abstieg von meiner zweiten Everest-Besteigung habe ich mich verirrt. Es schneite stark, mitten in der Nacht, auf etwa 8300 Metern Höhe, und ich war in technisch anspruchsvollem Gelände unterwegs. Mein Gehirn funktionierte nicht richtig, und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Die Sicht war schlecht – manchmal konnte ich nur etwa fünf Meter weit sehen, manchmal nur zwei.“

Er hatte die Normalroute auf etwa 8300 m verlassen – und er weiß nicht einmal genau, warum. „Ich hatte so eine Art ‚schwarzen Moment‘, in dem ich mich an nichts erinnern konnte. Damals verließ ich die Normalroute, aber ich weiß nicht mehr genau, wann und warum.“ Er litt offensichtlich unter den Auswirkungen der Höhenlage. Und natürlich schneite es: einen halben Meter in der Nacht, was die Navigation zusätzlich erschwerte.

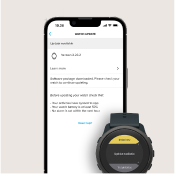

Zum Glück hatte er ein Werkzeug und die Geistesgegenwart, es zu benutzen: seine Suunto GPS-Uhr, die seinen Weg aufgezeichnet hatte, seit er vor 23 Stunden das vorgeschobene Basislager auf 6400 m Höhe verlassen hatte. Als er die Trackback-Funktion nutzte, stellte er fest, dass er eine 90-Grad-Kurve nach links gemacht hatte und einen Kilometer abseits der normalen Route weitergewandert war, sodass er sich mitten in der Nordwand befand. Ihm war klar: Er musste in die genau entgegengesetzte Richtung gehen. Und das tat er, bis er wieder den normalen Grat erreichte.

Im neuen Zeitalter des schnellen, leichten Alpinismus hat Solo-Tourismus seine Vorteile: Man ist schneller, und oft ist schneller auch sicherer. „Ich benutze ihn etwa ein Dutzend Mal im Jahr“, sagt Jornet. „Bei richtig schlechtem Wetter oder starkem Nebel, wenn ich irgendwo mit vielen Graten und Schneewechten unterwegs bin, geht es oft genauso sehr darum, das Risiko zu minimieren, wie den Weg nach Hause zu finden.“ Das führt uns zu einer interessanten Erkenntnis: Solo-Touren sind kein letztes, verzweifeltes Überlebenswerkzeug, sondern etwas, das einen davor bewahrt, überhaupt in diese Situation zu geraten.

Dennoch ist sich Jornet der schwerwiegenden Folgen seiner Situation am Everest durchaus bewusst. Ohne Trackback hätte er wahrscheinlich noch vier oder fünf Stunden länger in der Kälte gehockt, bis es hell wurde – und die Folgen hätten gravierend sein können. „Für mich steht das außer Frage“, sagt er. „Diese Funktion rettet Leben. Ganz sicher.“